新年明けましておめでとうございます。

新年明けましておめでとうございます。

年々身体と思考の衰えを感じておりますが、

今年は

個人的には

1.本の出版

2.自分の頭の中の整理

3.次世代へ繋ぐ取り組み

法人としては

1.ものがたり行動指針作成

2.新しい事業の開始

3.次世代への継承

全力で取り組みます。

皆さんのご声援よろしくお願いします。

医療法人社団ナラティブホーム理事長

一般社団法人ものがたりの街代表理事

特定非営利活動法人ものがたり倶楽部理事長

佐藤伸彦

「人生会議」という言葉

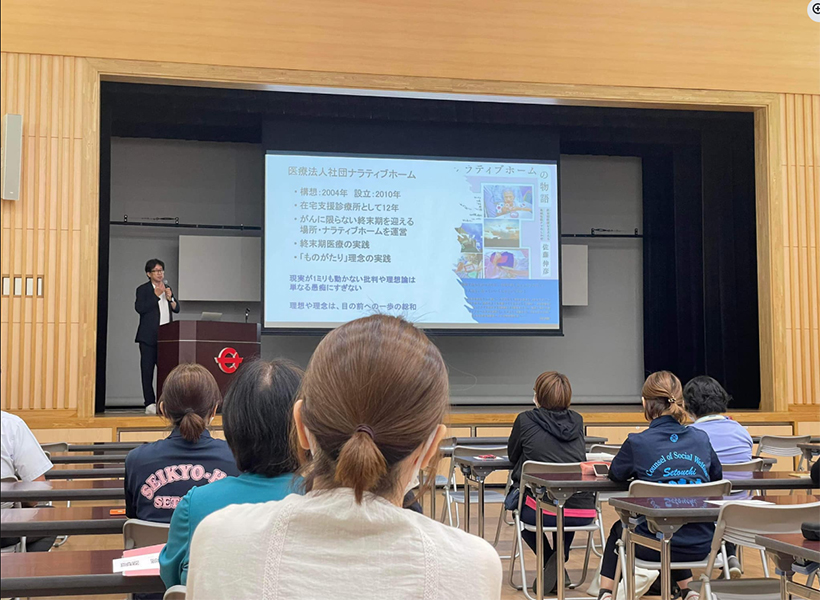

奄美黄島で講演

介護職のための最終章ケア (5)組織

- うちの施設では看取りの委員会がない。

- 施設全体で取り組んでいないので看取り委員会に丸投げ。

- 看取りのマニュアルがない。

- 看取りはやらなくてはならないと思うが、誰も経験したことがない。

- どのように職員に伝えていっていいのか。

- 死亡確認は医師の仕事だから、最後は病院へ行くのが筋ではないか

- 看取りの人に手がかかると、他の入居者さんのケアの時間がすくなる

- 亡くなったあと正面から出て行くのはダメだと言われている

このような質問(意見)が多い。

まずは施設としての態度/姿勢の問題があるようです。

あとは、どのようにして最終章のケアの職員教育システムを作るかでしょうか。

個別の質問にお答えするQ&A作成中です!

「教育」の教、教える部分は講師でも教科書的なものでも可能でしょう。

問題はそこから「教育」の育、育てるというところが大事なところなのかなぁーと思っています。

頭でわかっても(教えられても)、実際の現場でどうやって行くのか(育てて行くのか)です。

ここも組織全体で取り組んでいただきたいところです。

(佐藤)

介護職のための最終章ケア (4)信頼関係

不安、怖い、わからない

多職種連携、情報共有、何度も何度も繰り返されるが、内実が見えてこない。

何故できないのか?システムの問題なのか。

みなさん、安心して人を信頼するには何が必要ですか?

顔が見える関係とよく言われますが、施設であれば、毎日のように顔を合わせているわけだし、特養であれば嘱託医の顔は週に一回は見ているでしょう。

人を信頼するには二つの事が必要で、そのバランスを取れる人かどうかではないでしょうか。

一つ目は、「知識/技術」

専門職としてまずは必要な事です。

専門知識があやふやでは困る。

介護福祉士であれば、オムツ交換、体位変換、移乗介助など、看護師であれば採血や点滴の技術、バルーンの挿入技術などがきちんとできないければ、本当の意味での信頼は得られない。

二つ目は、「人柄/人間性」

どんなに知識や技術があっても、人と人が接するという職業である以上必要なものはその人の態度や姿勢である。

医療なんてわからない、私の仕事じゃない、ムリ、怖い、不安などの連呼では、連携はできない。

知識/技術そして人柄/人間性を高める努力をしてほしい。

今自分に足りないものは、相手に足りないものは、ちょっと考えてちょっと頑張って見ませんか。

そんな研修にしましょう。

(佐藤)

介護職のための最終章ケア (3)食べる 不安、怖い、わからない

■栄養と水分摂取の問題

医師になりたての頃は、最後まで点滴をするのが常識。多くの方が最後の時期に全身がむくみ、痰や分泌物が喉のところでゴロゴロという音を立てていました。

大量の点滴を毎日のようにすることで、心臓はその入ってきた水を処理できずに、肺に水が溜まり、呼吸が苦しくなることも起きていた。

そんな対応をしていた時期が少なからずある。

それは「溺れて死ぬ」と表現されていました。

今は、その反省もあり、終末期にはあまり点滴を積極的にはしなくなってきている。(それでもまだまだ大量の点滴をしていることの話はきく)。

それを「枯れるように死ぬ」と表現されるかたもいますがあまり好きではない。

最後の時間の経口摂取の問題は、家族やスタッフにどのような言葉でその内容を語るのかが重要なのです。

点滴する・しないの二項対立ではない

溺れて死ぬのでも、枯れて死ぬのでもない。

助からない、最期の時間をどうすれば安楽に過ごすことができるか、それを全員が真剣に考えることです。

少量の点滴が必要の時もあれば、何もしない時が良いこともある。

食事が1日でも取れないと、不安、心配、どうしたらいいかわからないが増えてきます。

点滴、「でも」、しないといけないのではないかという思いが起きてくるのも致し方ないが、ケアに関わるものとしてはもう一歩考えていただきたい。

Q&Aを15年も前に作ったのですが、少し修正して添付します。

今なら少しは読んでもらえるでしょうか。15年前は即ゴミ箱行きでした!!

(佐藤)

介護職のための最終章ケア (2)家族

不安、怖い、わからない

家族とのことは意外と多かった意見です。

家族の人とどう接して良いのかわからない。

家族に「看護師を呼べ」と言われた時が怖い。

関わりの少ない家族にどう対応すればいいのかわからない。

最後の時、他のスタッフ(看護師、医師)が来る前に家族の人が到着するとどう説明をすればいいのかわからず、怖い。

家族の意向と本人の意向が違う場合はどちらの意見を聞けばいいのかわからない。

最期は病院でと思っている家族が実際には多い

等々が続く。

家族との対応も大きな問題となっているようです。

日本では家族もまた当事者であることが多いのですが、家族が患者の最大の代弁者だとは限らない。私たちのスタンスはどうあるべきか。一度は考えなくてはいけない問題です。

これも一つ一つ真摯に答えていこうと思います。

(佐藤)

介護職のための最終章ケア (1)負のスパイラル

介護福祉士—看護師—医師間の連携…という負の“連鎖”がある。

介護福祉士は一人夜勤の時、いつ看護師に連絡していいのかそのタイミングがわからないという。

看護師もまた、いつ医師に連絡していいのかそのタイミングがわからないという。

真面目な方の多い医療介護職の方によく見られる、相手に対して申し訳ない、責任を果たせないという理由もわかる。

一方で怒られるのが怖いというものが少なからずある。

「こんな状態でなんで連絡してきたの?もっと悪くなってから連絡して」

「どうしてこんな状態になるまで放っておいたの、もっと早く連絡して」

どうして、何で、勘弁してよ・・・、そんな言葉に皆がビクビクしている。

介護士は看護師に、看護師は医師に怒られることを恐れて怯える。

そこに組織の上司が出てきて、延々とお説教を言い出すともう立ち直れない。

何でも偉そうに言っているように見えるその医師もまた、急性期病院に患者さんを搬送するとき、搬送先の医師から、「一体何が目的ですか?」「心肺蘇生(DNAR)はしなくていいのですね」など厳しく指摘され落ち込むかムッとする。そして入院先の医師も「何でこんな人を入院させたんだ」、「退院先は決まっているのか」など病院側からは早く出すようにと圧力がかかる。

こうして、多職種が負のスパイラルに巻き込まれていく。

責任を逃れたい不安が蔓延しているとしたらそれは断ち切らなくてはならない。

(佐藤)

「介護職のための最終章ケア」連載について

介護職のための最終章ケア

キーワードは

「怖い」「不安」「わからない」

100%人は死ぬ、誰にでも訪れること、そのような説明ではどうも腑に落ちない人が多い。

私も素直に考えてみました。

そう、私だって人が死ぬ/死んでいるのは怖い。

夜に仕事が終わって帰ろうと車に乗ったら助手席に人が座っていて呼吸も心臓も止まっていたら—それは怖いこわい!

人の死は誰でも怖い。

いつ亡くなるかわからない状態で一晩過ごすのは、不安だし、怖いし、何か状況が変わればどうしていいかわからない。

何が怖いのか、何が不安なのか、何がわからないのか、たくさんのことを教えていただきました。

それに真摯に一つづつ答えていこうと思います。

連載でアップして行きます。

私なりのエンドオブライフ・ケアとは何かを考えてみます。

ご意見あれば遠慮なく!

(佐藤)